公務員に多くを求めすぎてしまう根本原因

なぜ公務員はバッシングの対象になりやすいのか。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「行政サービスでは『安心安全』という言葉がよく使われる。本来、公務員は制度を整えて『安全』の提供に専念すべきだが、日本社会では、目に見えない心の満足である『安心』のほうが強く求められている」という――。

いつの頃からかわかりませんが、「安心・安全」という言葉がセットで使われるようになり、その影響からか「ゼロリスク」に傾き過ぎている感覚があります。

より使われるようになったのは福島第一原発事故以降で、さらに新型コロナウイルスでも使われる機会が増えたように感じます。

「安全」は科学的・数値的にはっきり根拠のあるもので客観的、「安心」は個々人の心・感覚によるもので主観的、と全く逆ですから両方を求めると難しいことになります。

不安はいくらでも煽りようがあるので、「安心」なんて脆いものですからねぇ。

「安全」を信用できないから「安心」を求める?

ただ、福島第一原発事故では、国が定めた安全基準が揺らいだわけで、科学的な安全と言ってもそれをどう定めて運用するのか次第。

「安心」してもらいたいために、とにかく「安全」なのだと強調しすぎた分、結果として国の言う「安全」は「安心」できないとなったわけですが。

その結果として「安心・安全」とセットで言われることが増えたのではないかと。

原子力産業新聞にも同じような「安心・安全の過度の尊重は社会から活力を奪う」というコラムがありました。

言ってることはごもっともだと思う一方で、原子力産業に対しては、一度失った安全性への安心感(信頼)を取り戻すのはまだまだ先が長いぞと言いたい。

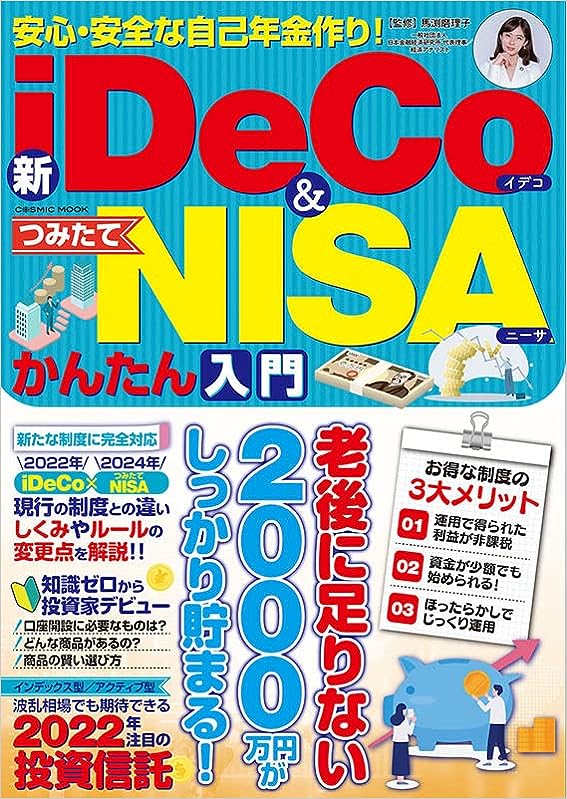

漠然とした老後不安からお金を貯めてしまいがち

「安心」という点では、老後の生活に対する安心は想像しにくいもの。

「老後資金2000万円」と言われて、2000万円あれば安全だと示されたと考える人はほとんどおらず、それどころか「2000万円でも安心できない」という人もいそうですね。

漠然とした老後不安からお金を貯めている人も多いのではないかと。

「安心・安全」を求めすぎるとキリがなくなってしまいます。

私の場合は「安心・安全」がどちらも足りていないセミリタイア生活ですが、目先の気楽な生活をやめられないのでこのままでいきます。